どうも、平島です。今回は、設置したSSL証明書の内容を確認してみる回です。今回も全て画面ベースで説明するので、簡単に理解しやすくて分かった気になれるシリーズです。

今回はSSLがどういう仕組みで安全性が保たれているのか?って疑問を、まず概要レベルで解消しましょう。概要レベルとは、「公開鍵」と「ディジタル署名」の確認なのですが、とりあえず細かく説明すると眠たくなるので、まずざっくりです。

前回構築したzoom-mania.netというサイトにSSL証明書を設置しましたので、早速こちらの中身を見てみましょう。

これらのことで、もし疑問・質問や、ご助力できることがあったら、お気軽に連絡くださいね。いくらでもSSL証明書の設置や更新を行ってきたので、誰かの役に立てると嬉しいです。

1.SSL証明書の中身(公開鍵)を確認

最初に結論を言いますと、SSL証明書の中には「公開鍵」が入っています。

「公開鍵」は、公開鍵暗号方式の片方の鍵ですね。ブラウザが証明書の中の「公開鍵」を用いて暗号化すると、もう片方のサーバが持っている「秘密鍵」でしか複合出来ません。機密情報をやり取りするためにこれをうまく活用しているんですね。

よってまずは、本当に証明書の中に「公開鍵」が入っているかどうかを確認しましょう。

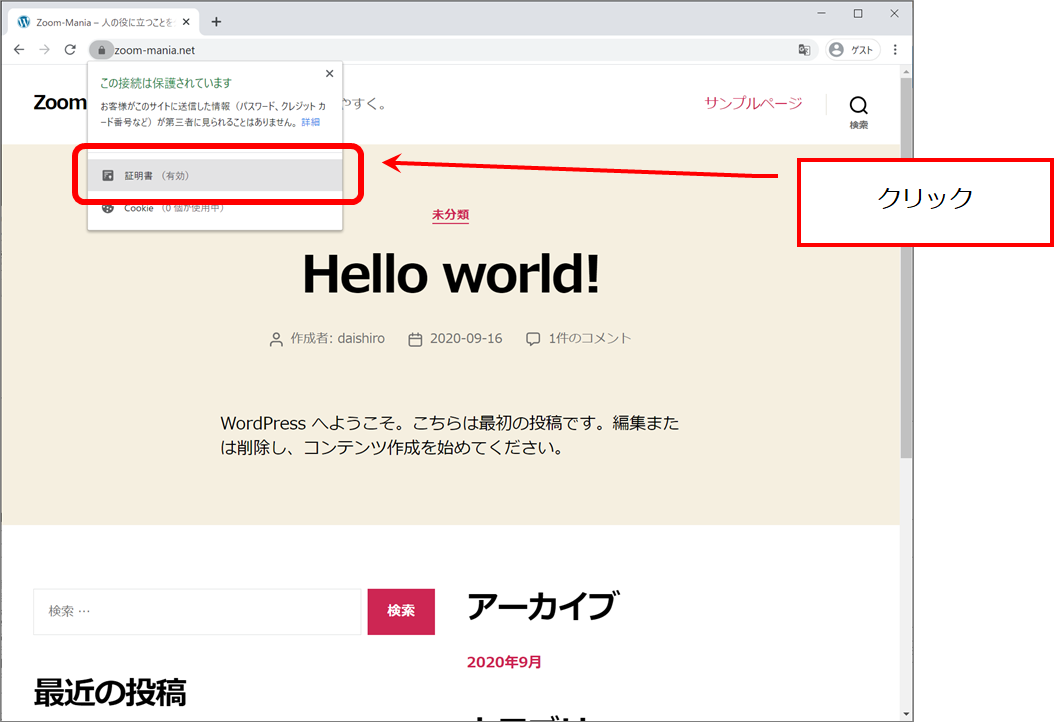

1)前回作ったサイトはこちらでした。Chromeでアクセスをしていますが、かぎマークのところをクリックすると、プルダウンメニューが表れて「証明書」って出てきますね。これをクリックしましょう。

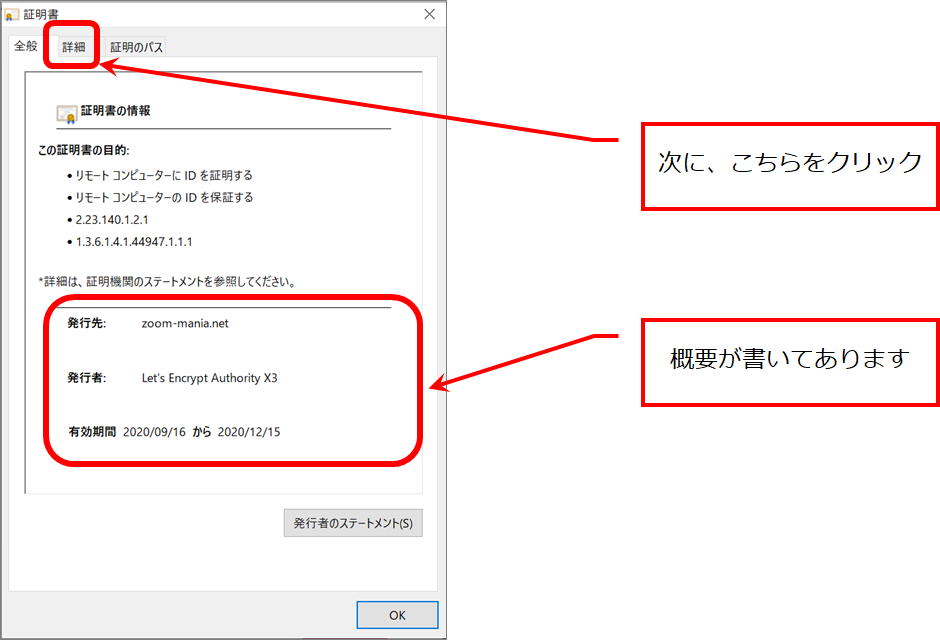

2)そうするとこんな画面が出てきます。これがZoom ManiaのSSL証明書です。Windowsで表示するとこんな感じ。概要が書かれていますが、詳細タブをクリックします。

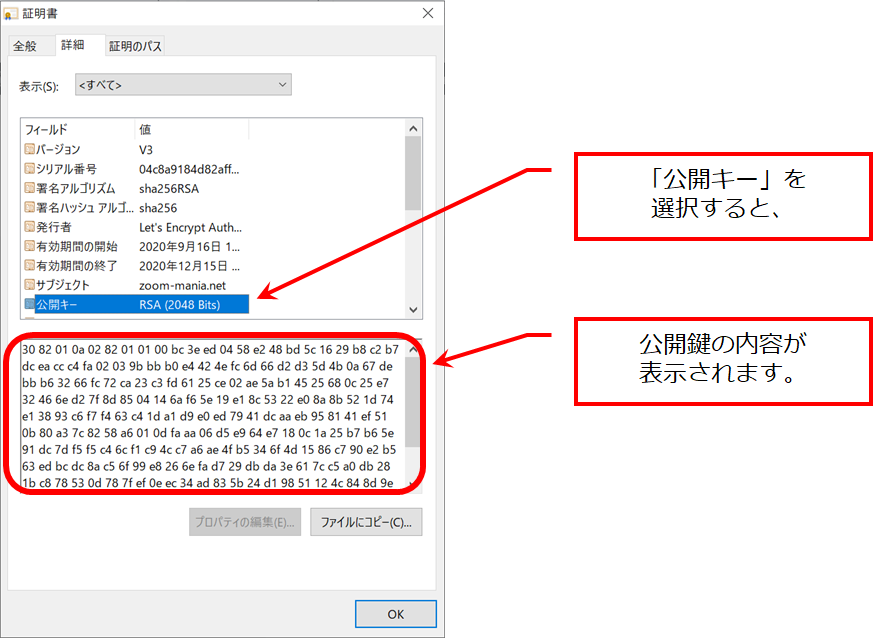

3)「詳細」タブをクリックすると画面が切り替わって、ちゃんとこまごま書かれていますね。ここで「公開キー」をクリックしますと、画面下に「公開鍵」が表示されます。

2048ビットの鍵が16進数で表現されています。案外簡単に公開鍵が見えましたね。

2.証明書チェーンを確認

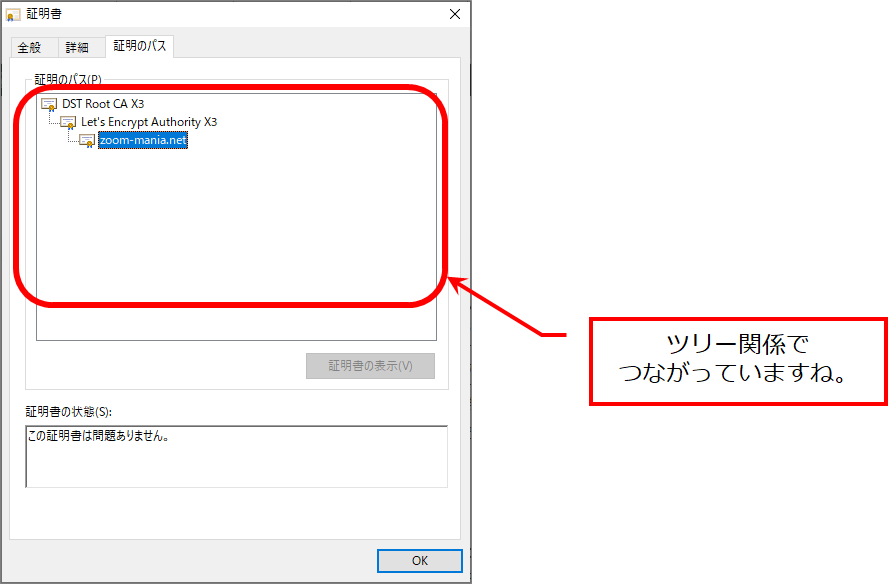

さて、次は「証明書のパス」をクリックするとこんな感じです。

3つの証明書がツリーになって繋がっています。

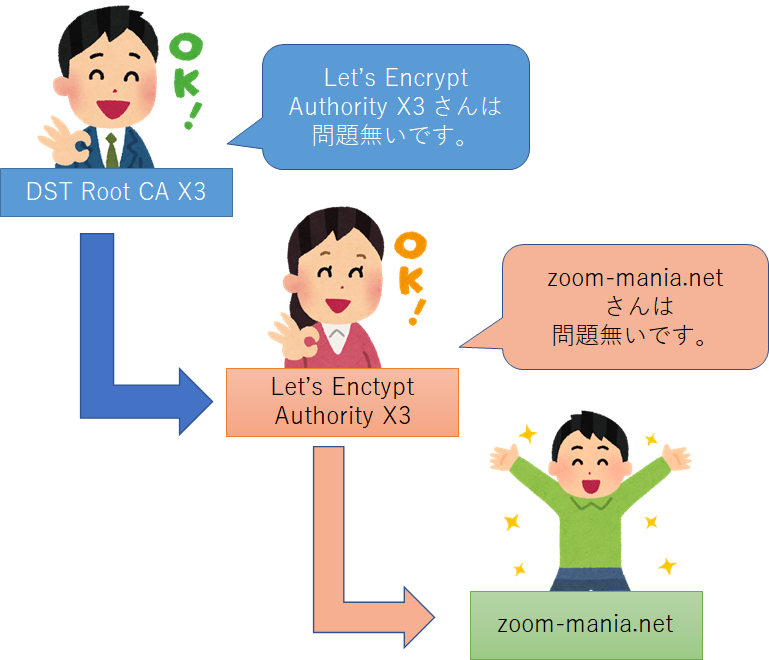

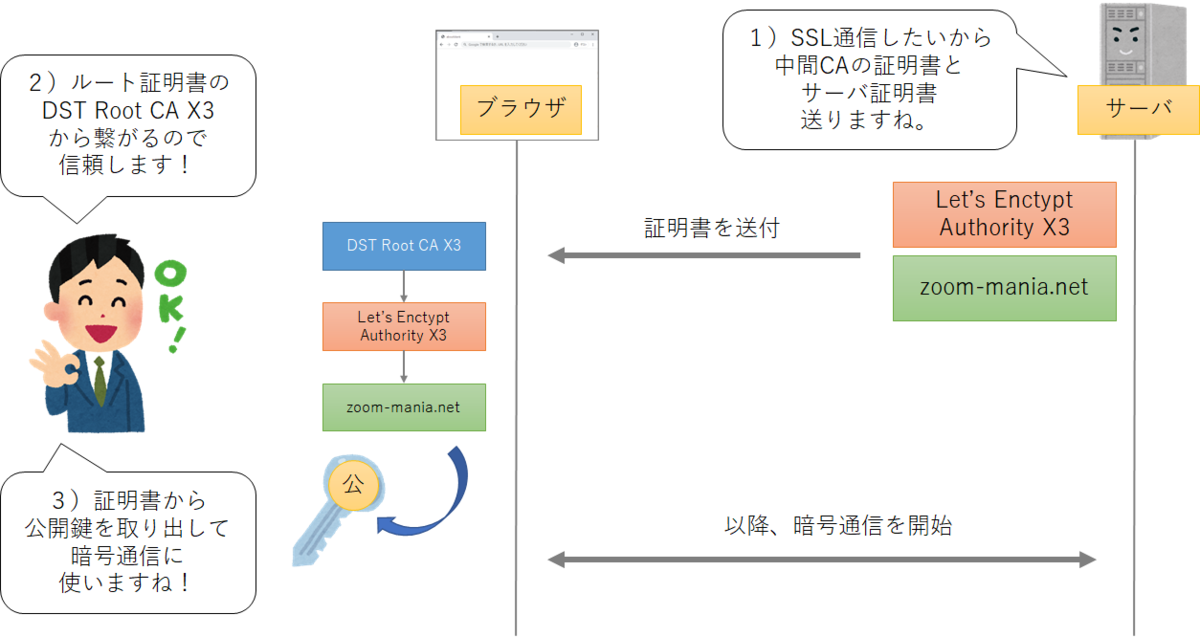

この3つの証明書を、絵にして理解しましょう。こんなかんじです。

zoom-mania.netの証明書については、一つ上の「Let’s Encrypt Authority X3」という機関がOKと言ってくれています。

その「Let’s Encrypt Authority X3」は、さらに一つ上の「DST Root CA X3」がOKと言ってくれています。

上位から順に、お墨付きを与えているんですね。

だから、zoom-mania.netの証明書を受け取ったブラウザは、「問題ない」って判断して、その中から公開鍵を取り出して暗号化通信を開始するんです。尚、ここで「OKです」と言ってくれている仕組みが「ディジタル署名」です。順に上位から繋がりながら署名をするので、この証明書のつながりを証明書チェーンと呼んだりもします。

へ~そうなんだ~。

だから安全なのねと、ここまでで騙されてはいけません!

そもそも最上位の「DST Root CA X3」の妥当性は誰が判断しているのかが解決されていませんよね!

どうやって妥当性は判断するのでしょうか?

その答えは、実はここにあります。

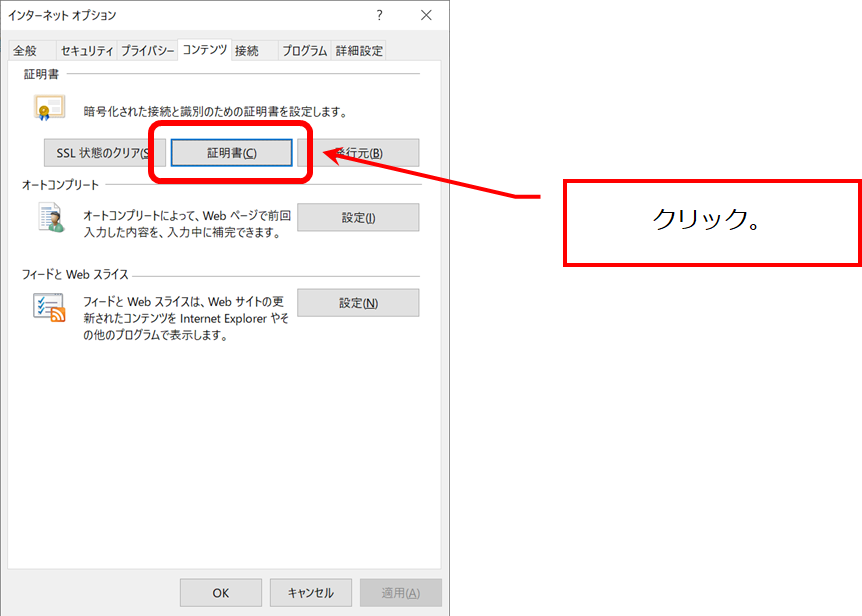

Windowsの場合は、

ブラウザの設定>インターネットオプション>コンテンツタブ>証明書

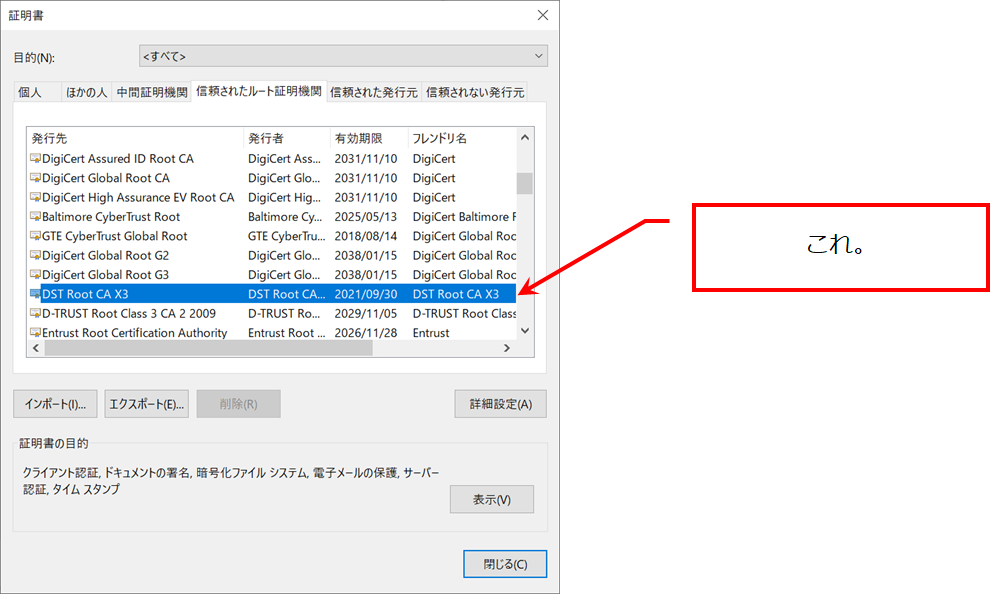

この中の「信頼されたルート証明機関」を見てみましょう。以下のところに「DST Root CA X3」がありますね。

つまり、最上位の証明書(ルート証明機関)については、予め信頼するものをWindowsが保持しているんですね。これによって安全性の判断をしているわけです。

逆に言うと、ここに変な証明書を入れられたりするとまずいことになります。

通常、Windowsの場合はWindowsアップデートで更新されます。Linuxとか他の環境は手動だったりする場合もあります。

3.理解のイメージ

よって、本当はこんな理解のイメージになります。

公開鍵を使った以降の暗号通信は、また別途解説しますね。

まとめ

ということで、今回は「独自ドメイン+SSLのサイトの構築手順 …(2)SSL証明書の中身を確認しよう!」をご紹介しました。

ネットに莫大な価値が乗っている現代、暗号技術は社会の基盤となっているわけであって、そう考えると、OSやブラウザが首を縦に振らないと、SSL証明書を信頼してもらえない仕組みがあるということは、ブラウザのシェアの影響力ってのは大きいですね。

特に、近年Google Chromeのシェアは拡大しているため、それは当然ながらそのままWebの世界に対して強い力を持つことに繋がっています。コントロール力と言ってもいいかもしれません。Googleが当初のオフィシャルブラウザに設定していたFirefoxから離れて、自社ブランドのブラウザを作ったのには大いに意味があったわけですね。

そして、最近MicrosoftのEdgeが方針を変えて、敢えてベースをChromium(Chromeのオープンソースプロジェクト)にしたことにも深い意味があります。ビジネスで成り立つ実学の世界はとても分かりやすくて楽しいです。

今日はここまで。もし疑問・質問や、ご助力できることがあったら、お気軽に連絡くださいね。誰かの役に立てると嬉しいです。